私たちの体において「腸」は非常に重要な役割を果たしています。最近の研究では、腸が脳に及ぼす影響についても多くのことが解明されています。腸内環境の改善は、体の健康だけでなく、心の健康にも寄与することが示されています。また、腸内細菌が肥満やアトピー、うつ病、老化や持久力にも関係していることがわかってきています。この特集では、腸と脳の関係を深く掘り下げ、腸活の重要性を探求します。

脳と腸のコミュニケーションメカニズム

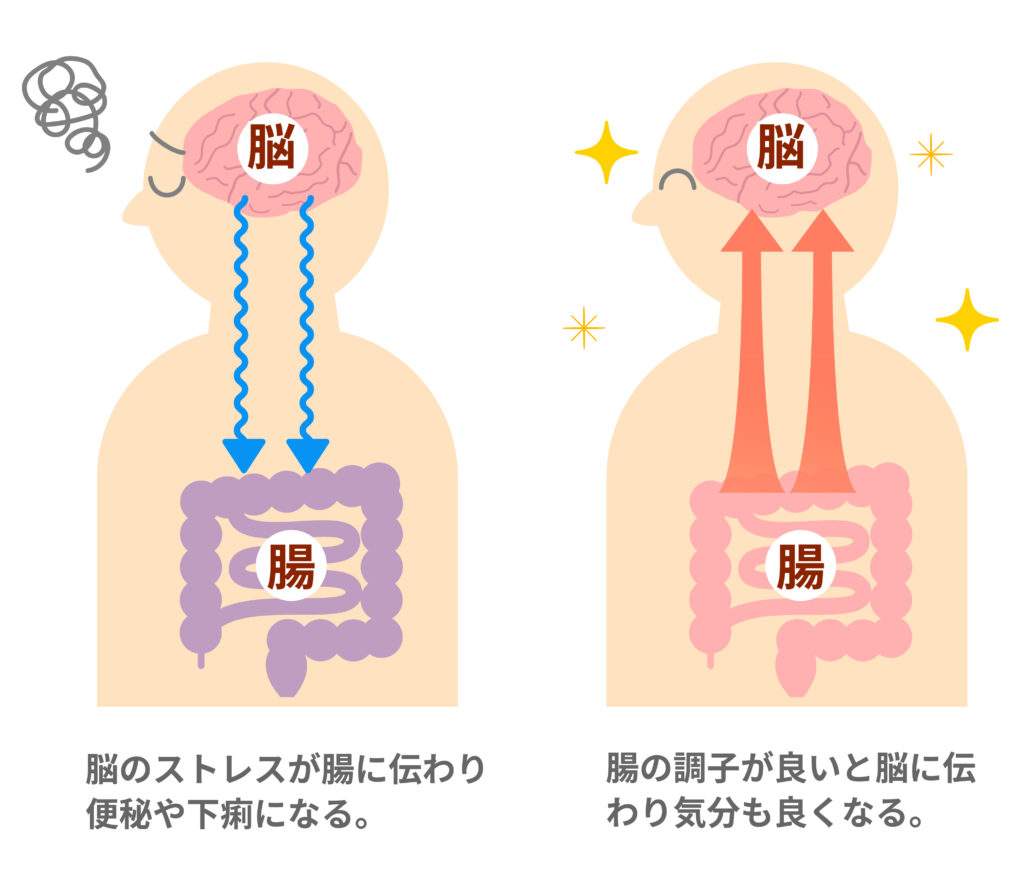

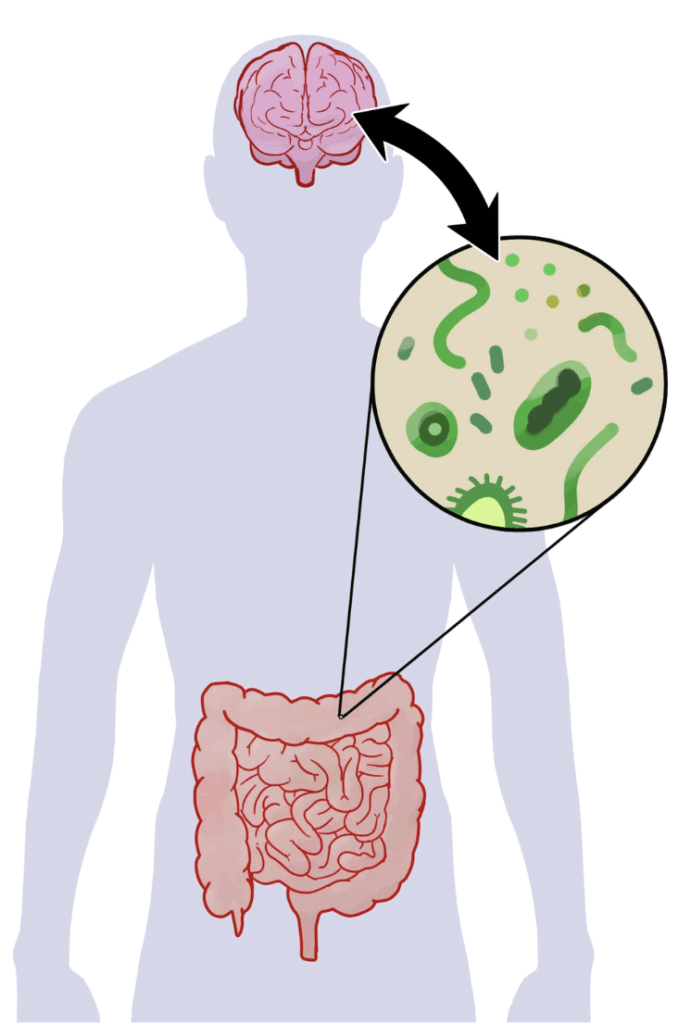

腸と脳のコミュニケーションは、「腸脳相関」と呼ばれる複雑なメカニズムを通じて行われています。腸は神経系とも密接に結びついており、「迷走神経」などを介して脳に情報を伝えます。この神経は、腸の状態を脳に伝える役割を果たしており、腸が健康であればあるほど、脳も健康的に機能します。

また、腸内での微生物の活動も、血流を介して脳へ影響を与えます。特定の腸内細菌は、神経伝達物質やホルモンを生成し、それが脳に信号を送ることで、感情や行動に影響を及ぼすことが知られています。たとえば、腸内の特定の細菌がセロトニンの生成を助けることで、ストレスや不安を軽減する効果が期待されます。

一方、脳から腸への伝達は、主に自律神経や、内分泌系、免疫系を介して行われます。例えば、ストレスや不安が腸に悪影響を及ぼすこともあります。それはストレスを感じると、腸の動きが乱れ、消化不良や腸の不調を引き起こすというものです。このように、腸と脳の関係は双方向的であり、一方のバランスが崩れると、もう一方にも悪影響が及ぶことがあるのです。

腸と脳の関係を理解することで、ストレス管理やメンタルヘルスの改善に役立てることができます。良好な腸内環境を保つことは、結果的に心の健康にも寄与するため、腸活が注目されています。

腸の基本機能と私たちの健康への影響とは?

腸は消化と栄養吸収だけでなく、腸は病原体から身を守るための免疫機能やホルモン調整にも関与しています。腸の壁には数千万の神経細胞が存在し、脳や脊髄からの指令がなくても、自律的に機能を調整することができます。それが「第二の脳」とも呼ばれる所以です。腸内での微生物の活動は、体全体の健康に大きな影響を与えています。

消化と吸収

腸は食物の消化と栄養の吸収を担当する重要な器官です。食物が胃から腸に送られると、腸内で分解され、必要な栄養素が血流に取り込まれます。この過程は、私たちのエネルギー源を直接的に供給するため、健康状態に大きく影響します。特に、腸内での吸収機能が低下すると、栄養不足やエネルギー不足に繋がり、体調を崩す原因となります。

また、腸は食物の残骸を排出する役割も担っています。腸内の動きがスムーズでないと、便秘や下痢などの消化問題を引き起こすことがあります。これらの症状は、ストレスや食生活の乱れとも密接に関係しているため、腸の健康を保つことは私たちの生活の質を向上させるために欠かせません。

さらに、腸の健康は、腸内細菌のバランスにも依存しています。腸内には善玉菌、悪玉菌、日和見菌が共存しており、これらのバランスが崩れると、消化吸収能力が低下するだけでなく、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

免疫機能

腸は私たちの免疫システムの約7割を占めているといわれています。腸内には多くの免疫細胞が存在し、外部から侵入する病原菌やウイルスに対する防御ラインを形成しています。腸の健康状態が良好であれば、免疫機能も高まり、感染症などのリスクが低下します。

腸内環境が悪化すると、便秘や下痢といった便通の異常だけでなく、免疫力の低下、肌荒れ、メンタルの不調、さらには生活習慣病のリスク増加につながる可能性があるんですよ。

腸内細菌は免疫系の調整にも関与しています。善玉菌が優勢な腸内環境は、免疫機能を活性化し、炎症を抑える働きがあります。一方、悪玉菌が増えたり腸内環境が悪化すると、免疫系が過剰に反応し、アレルギーや自己免疫疾患などのリスクが高まることもあります。

このように、腸は単なる消化器官に留まらず、私たちの健康を維持するための重要な役割を担っています。腸を健康に保つことは、免疫力を高め、病気から身体を守るために欠かせない条件となります。

ホルモンの分泌

腸には約1億個の神経細胞があり、脳に次いで多い数になります。この神経細胞のネットワークは「腸神経系」と呼ばれ、脳と連携して心身の状態を調整しています。そのため、腸内環境が悪化すると、メンタルヘルスにも影響を及ぼすことが多いです。

最近の研究では、腸内細菌が神経伝達物質を生成することが明らかになっており、例えば、セロトニンという神経伝達物質の約90%は腸で生成されており、気分や情緒に影響を与えることが示されています。腸内環境が整っていると、セロトニンの生成が促進され、ストレスや不安感の軽減に寄与します。

また、腸と脳の関係を理解することで、うつ病や不安障害の治療に新たなアプローチが期待されています。腸活を通じて腸内環境を改善することで、心の健康も促進される可能性があるのです。

老化や持久力向上にも腸内細菌が関係?!

腸は老化の進行にも関与していることが、京都府立医科大学大学院医学研究科の研究で示されています。腸内細菌が生成する短鎖脂肪酸は、細胞の老化を抑制する効果があるとされています。このため、腸内環境を良好に保つことで、老化の進行を遅らせる可能性があるのです。

老化と腸に密接な関係、「老腸相関」を追う | 日経BP Beyond Health

また、短鎖脂肪酸は、持久力の向上にも深く関わっていると言います。マラソンなど持久運動を行う人の腸内には、持久力を高める「ベイロネラ属」や、パフォーマンス向上に関わる「バクテロイデス・ユニフォルミス」などの細菌群が存在していることが、ハーバード大学医学部の研究で発表されています。

腸の健康が全体的なパフォーマンスに影響を与えるため、スポーツ選手やアスリートにとっても腸活は重要なテーマとなっています。腸を整えることによって、より良いパフォーマンスを発揮することができるのです。

運動で腸内細菌を鍛える アスリート菌ってなに、その特徴とは | 朝日新聞 Reライフ.net

その他にも、怒りや不安、悲しみなどの行動パターンの違いや、太りやすい/太りにくい、アトピーやうつ病の発症などにも「腸内細菌」が関係しています。腸内細菌については、本記事の後半で詳しく説明していきます。

太りやすい、痩せやすいも腸内細菌と関係する

「デブ菌」や「ヤセ菌」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。肥満や体重管理においても、腸内環境が大きな役割を果たすことが最近の研究で明らかになっています。腸内細菌がエネルギーの吸収や脂肪の蓄積に影響を与えるため、腸の健康を保つことが太りにくい体質を作る鍵となります。その腸内細菌のことを、デブ菌やヤセ菌などと呼ぶことがあります。

腸内細菌は食物の消化を助け、栄養素の吸収を促進しますが、悪玉菌が増えると不要なエネルギーが体に蓄積されやすくなります。

『デブ菌』と呼ばれる「ファーミキューテス門」というグループに属する細菌は、、食べ物から必要以上にエネルギーを取り込んで体に脂肪として蓄える働きがあります。肥満の人には、そのファーミキューテス門が多いとされています。

また、腸内細菌は食欲を調整するホルモンにも影響を与え、食欲が増すことで過食につながることもあります。さらに腸内環境が炎症を引き起こすと、インスリン抵抗性が高まり、これが肥満を助長する要因となります。腸内バランスが悪くなりデブ菌が多くなると、代謝が低下し、体重が増加しやすくなります。このように、腸が太りやすさに関与していることがわかります。

腸内細菌を分類方法は、機能的には善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類ですが、系統学的にはファーミキューティス門、バクテロイデス門、アクチノバクテリア門、プロテオバクテリア門の4つになるんですよ。

反対に、『ヤセ菌』と呼ばれる「バクテロイデーテス門」と呼ばれるグループの菌は、脂肪の吸収を抑えて体内の脂肪燃焼を助ける働きをする短鎖脂肪酸をつくり出します。そのようにして痩せやすい体にします。

とはいえ、バクテロイデーテス門の菌だけでは効果が不十分なことが最近の研究でわかっています。大切なことは、善玉菌に悪玉菌、日和見菌という3種類の腸内細菌が良いバランスを保つことなのです。デブ菌もヤセ菌も日和見菌に属しています。腸内バランスについて詳しくは後半で説明していきます。

したがって、腸内環境を整えることが、体重管理やダイエットに効果的というになります。適切な食事や生活習慣を取り入れ、腸活を行うことで、健康的な体重を維持することが可能です。

◆ 腸内細菌叢と肥満症 | 日本内科学会雑誌

◆ 肥満の新しい調節メカニズム[東京大学大学院医学系研究科] | 日本医療研究開発機構

アトピーや花粉症と腸内環境の関係性

アトピー性皮膚炎は、近年増加傾向にある皮膚疾患ですが、その発症に腸内環境が関与していることが注目されています。腸内環境が悪化すると、免疫系が乱れ、アトピーの症状が悪化する可能性があります。

腸内細菌は、免疫システムを調整する重要な役割を果たします。善玉菌(プロバイオティクス)が増えることで、免疫力が向上し、炎症反応を抑えることができます。逆に、悪玉菌が優勢になると、炎症が引き起こされ、皮膚のバリア機能が低下することが懸念されます。

また、最近の研究では、特定の腸内細菌がアトピー性皮膚炎や花粉症などアレルギーの症状を和らげる効果があることが示されています。これにより、腸内環境の改善がアレルギー症状の治療において重要なアプローチとなることが期待されています。

腸内環境を整えるためには、善玉菌である乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌などを含む発酵食品や食物繊維を積極的に摂取することが効果的です。また、ストレス管理や適度な運動も腸内環境を改善する手助けとなります。アトピーや花粉症をお持ちの方は、腸活を通じて症状の緩和を目指しましょう。

◆ 食物アレルギーとアトピー性皮膚炎のヒト細菌叢の研究 | 順天堂大学医学部附属順天堂病院

◆ [綜説] プロバイオティクスとアレルギー – 〜腸内細菌との関わり | 原田 岳, 宮澤 賢司, 依田 一豊, 山崎 和幸, 何 方, 平松 優

そもそも腸内細菌とは?細菌とウイルスは異なるもの

腸内細菌(腸内菌)は人の腸内に生息する多様な細菌の集まりで、正式には「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」という名称になりますが、「腸内フローラ」とも呼ばれています。詳細については次の項で説明していきます。

腸内細菌に限らず、「細菌」は人の口腔内や皮膚表面などにも多く生息しています。それら人間の体内に生息する細菌は「常在菌」とも呼ばれています。また、細菌は人間体内だけでなく、土壌、海水など地球上のあらゆる場所に存在しています。

細菌とウイルスの違い

「細菌」と「ウイルス」はよく混同されやすいですが異なるものです。細菌は微生物なので、整った環境であれば自ら増殖が可能です。しかしウイルスはそれ単体では増殖できず、ヒトや動物の細胞に侵入することで増えることができるのです。

細菌とウイルスはどちらにも感染症の病原体となる種類が存在します。例えば細菌でいうと「結核菌」や「肺炎球菌」「サルモネラ菌」などがそれに当たります。一方、ウイルスについては、「コロナウイルス」や「インフルエンザウイルス」「ノロウイルス」などがよく知られています。

| 細 菌 | ウイルス | |

|---|---|---|

| 形 態 | 単細胞生物 | 遺伝子の入ったタンパク質の塊 |

| 増 え 方 | 細菌単体で自ら分裂して増殖 | ウイルス単体での増殖はできない ヒトや動物の細胞に侵入、寄生して増殖 |

| 種 類 | 肺炎球菌、結核菌、ブドウ球菌、 大腸菌、サルモネラ菌、コレラ菌など | ロタウイルス、アデノウイルス、 インフルエンザウイルス、 コロナウイルス、ノロウイルスなど |

| 病気の種類 | 感染症胃腸炎、肺炎、膀胱炎、 細菌性食中毒(サルモネラ、O157 等)、 咽頭炎、中耳炎、 | 風邪、インフルエンザ、 ウイルス性食中毒(ノロ、A型肝炎 等)、 新型コロナウイルス感染症など |

| 治 療 | 抗生物質(抗菌薬) | 抗ウイルス薬 |

また、細菌は、体に良い働きをするビフィズス菌や乳酸菌などの『善玉菌』が知られていますが、ウイルスについては人体に悪影響を与えるイメージが強いと思います。ところが、私たちの身体の中には380兆個のウイルスが生息しており、病気を引き起こすものもありますが、その多くは他の病原体の感染をブロックしてくれる必要な存在であることがわかってきています。

人の身体は、細菌もウイルスもバランス良く共存しているからこそ健康を保てていると言えるのではないでしょうか。

腸内細菌のバランスが健康状態に影響している

腸内フローラについて

人の身体には約60兆個の細胞があるといわれていますが、腸内に生息する細菌数はその10倍もの600兆個以上になるそうです。またその種類は1,000以上あるといわれており、種類ごとに塊となって腸の壁に密集している状態がお花畑(フローラ)のように見えるということから「腸内フローラ」と呼ばれるそうです。

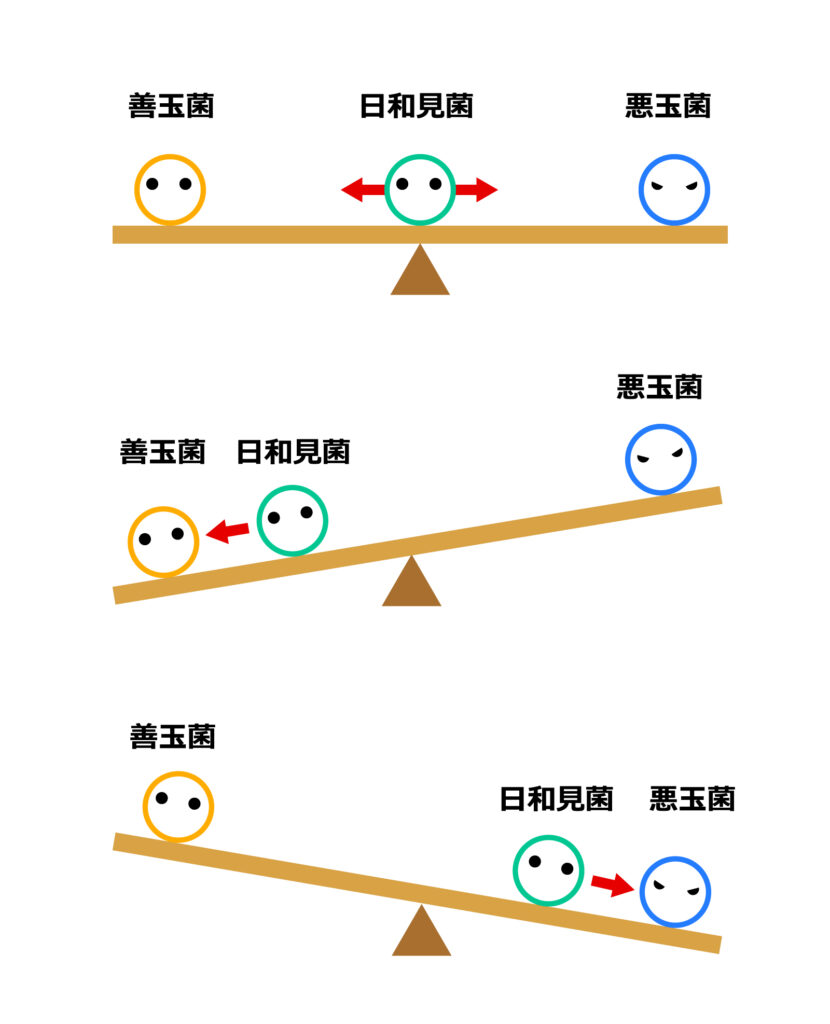

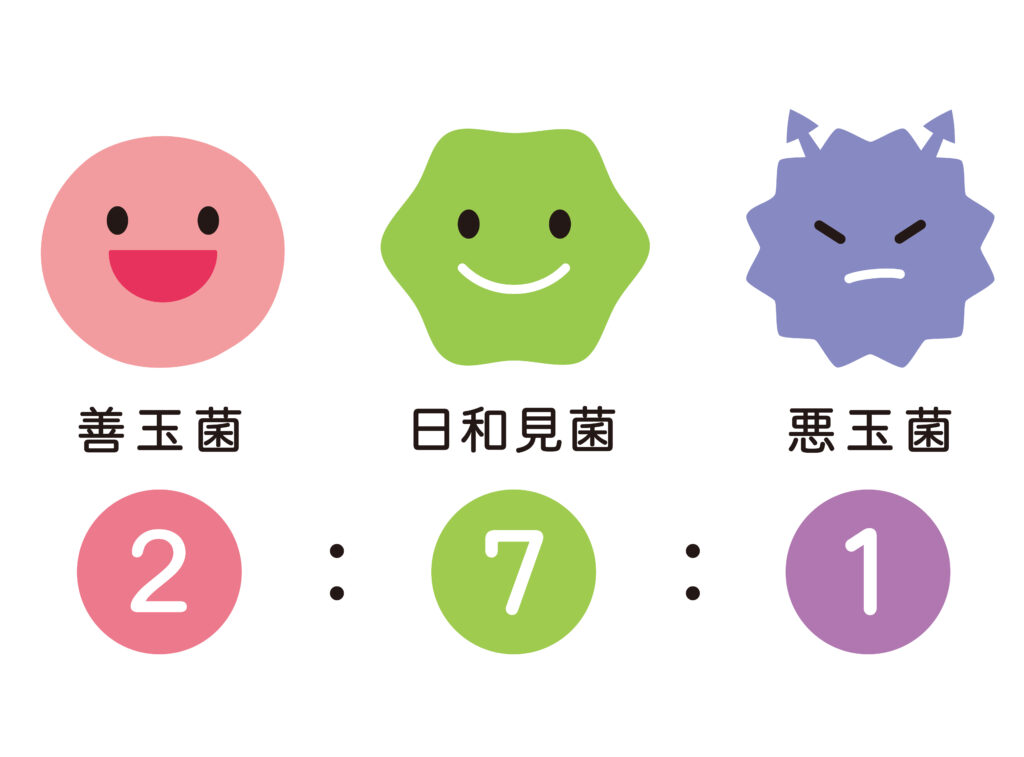

「腸内フローラ」を形成している細菌には、消化・吸収機能に役立ち人体に良い影響を与える「善玉菌」、便秘や下痢を招いたり人体に悪影響を与える「悪玉菌」と、腸内環境次第でそのどちらにもなり得る「日和見菌(ひよりみきん)」との3種類があります。

それら腸内フローラのバランスが腸内環境を左右しており「善玉菌:悪玉菌:日和見菌」の比率が「2:1:7」になるのが健康な状態と言われます。

さらに面白いことに、腸内細菌は私たちが食べたものを餌にしてその人に適したものだけが生き残りすみつくため、同じ腸内フローラを持つ人は誰もいないと言われます。

3種類の腸内細菌について

まず『善玉菌』の代表として乳酸菌やビフィズス菌が有名です。乳酸菌やビフィズス菌には更にたくさんの種類が存在しています。

腸は大きく分けて栄養を吸収する「小腸」と、水分やナトリウムを吸収して便にする「大腸」との2種類があり、乳酸菌は主に小腸の方へすみつき、ビフィズス菌の方は大腸を主な活動場所にしています。

『悪玉菌』の代表にはウェルシュ菌やブドウ球菌、大腸菌(有毒株)があり、食べ過ぎや食生活の乱れ、ストレス、加齢などが悪玉菌の増える原因となります。

また『日和見菌』の例としてはバクテロイデス、大腸菌、連鎖球菌があります。それらは腸内細菌の7割を占め、腸内の状態によって善玉菌、悪玉菌の優勢な菌と同じ働きすることから、腸活において非常に注目されています。

腸内環境は便の状態でもわかる

毎日の排便状態は腸内環境を表しています。次のチェック項目を日々意識しておくと体調の変化に気づきやすく、病気も早期の発見につながるでしょう。

Check 1: 頻度や量について

日本人の場合、平均的な1日の排便量はバナナ1本~2本弱ほどだそうです。食物繊維など野菜の摂取量が不足すると回数は減り便秘気味になります。

排便の回数には個人差があり、1日に3〜4回という方から週に3〜4回という方まで正常範囲内と考えられます。ただし回数が多くても量が少なかったり、残便感があったりする場合には便秘の可能性があります。3日以上排便がない場合、便秘と定義されます。

Check 2: 形や硬さについて

①〜③:コロコロしたウサギの便のように「硬い便」は、消化管の通過速度が非常に遅く便秘といえます。悪玉菌が多いタイプで、水分や食物繊維の摂取が不足していたり、運動不足、ストレスなどが原因と考えられます。

④:適度に滑らかで柔らかいバナナ型は理想的な便です。

⑤〜⑦:形状のはっきりしない「柔らかい便」や「水っぽい便」の場合は下痢と定義されます。このケースも悪玉菌が多いタイプで、油分やお酒の摂りすぎであったり、運動不足やお腹の冷え、ストレスなどが原因であることが多いです。

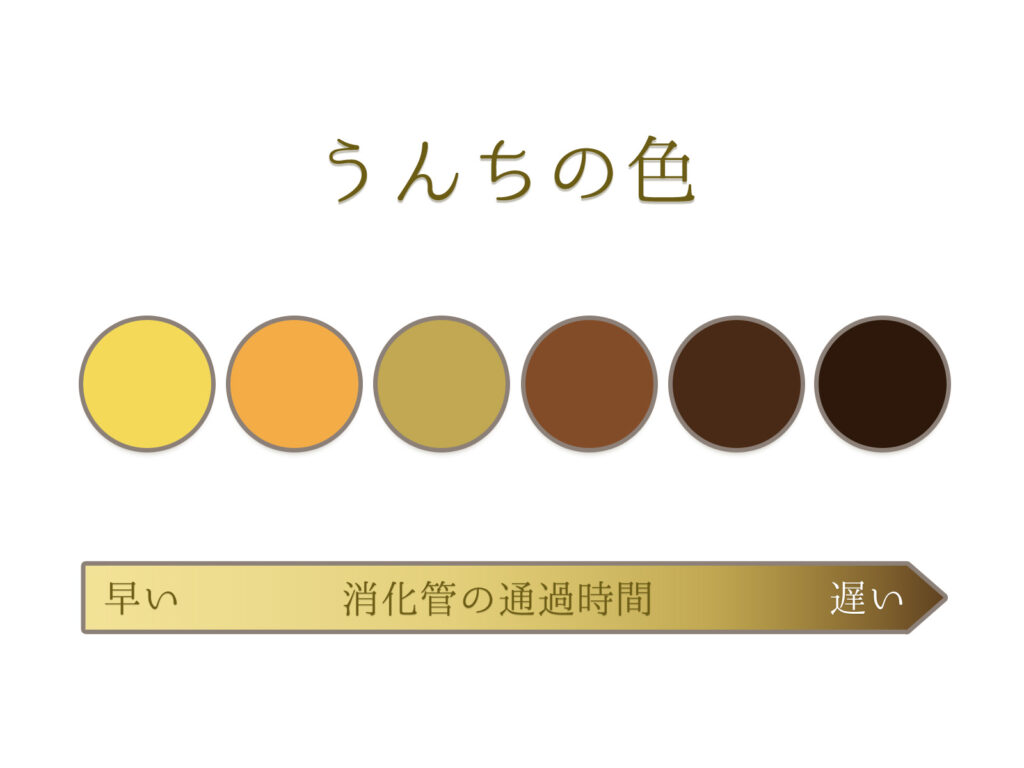

Check 3: 色について

便は黄色が強いほど善玉菌が多く腸内が酸性であることを表し、茶が濃くなるほど悪玉菌が多く便秘の状態となります。ビフィズス菌の多い乳児の場合黄色い便となりますが、健康な大人であれば通常黄褐色です。

【色でわかる健康の危険信号】

黒くドロっとした便は腸内で出血していることが考えられ、鮮血のような赤色の場合には肛門近くで出血している可能性がありますので、医療機関で受診してください。

また暴飲暴食などによる白っぽい便も、続く場合には肝臓や胆のうに問題がある可能性もあるので、医療機関での受診をしてください。

Check 4: ニオイについて

乳児の場合は、腸内に善玉菌であるビフィズス菌が多いので、便もほぼ無臭か少し甘酸っぱい匂いになります。

一方、大人の弁臭については、香ばしい臭いが健康な状態とされます。キツい悪臭や、いつもと違う臭いがする場合には、悪玉菌が増加していることが考えられます。食事が肉食中心で野菜不足であったり、ダイエットなどで食事バランスが崩れることも悪玉菌が優勢にして消化管の通過速度も落ちるため、臭いに原因になります。

腸内フローラ検査サービス:Flora Scan®(フローラスキャン)

フローラスキャンは、ご自身の腸内フローラバランスや疾患との関連性まで検査することが可能です。この検査を実施している医療施設は昨今増加しています。検査サービスの詳細や、全国の導入医療機関は下記リンクより参照できます。

👉Flora Scan®(フローラスキャン)について

👉Flora Scan®(フローラスキャン)導入医療機関を探す(2025年10月時点で国内450施設)

腸活の基本!食事と生活習慣の見直し

腸活を成功させるためには、まずは食事と生活習慣の見直しが必要です。バランスの取れた食事を心がけることで、腸内環境を整えることができます。特に、食物繊維や発酵食品は腸に良い影響を与えるとされています。

善玉菌を含むプロバイオティクス「発酵食品」を摂る

ヨーグルト、チーズ、漬物、キムチ、納豆、甘酒、乳酸菌飲料などのような「発酵食品」は、腸内に有益な菌を供給し、腸内フローラのバランスを整えます。生きたままの「ビフィズス菌」や「乳酸菌」が腸へたどり着き、体へ良い働きを促します。

特定保険用食品のマークがある商品は、善玉菌が便の中でも生きていることを国が審査済みなのでお勧めです。ただし、商品には脂肪や糖分、または塩分なども含まれているので1日の摂取量には気をつけましょう。

【参考】プラズマ乳酸菌とは?一般的な乳酸菌との違いについて

近年注目を集めている「プラズマ乳酸菌」は、キリンホールディングスの免疫研究によって2010年に発見された感染予防効果のある特別な乳酸菌のことです。

一般的な乳酸菌は一部の免疫細胞しか活性化させないのに対して、プラズマ乳酸菌は全ての免疫細胞の司令塔「プラズマサイトイド樹状細胞(pDC)」に直接働きかけることができるからです。会社で例えれば、一部の平社員を動かすのではなく、幹部へ直接働きかけ動かすようなイメージです。それにより、免疫細胞全体を活性化させ、アレルギーや感染症の抵抗力が高めて健康をサポートします。

プラズマ乳酸菌は、腸内フローラに好影響を与えることが研究で示されており、特に善玉菌を増やして悪玉菌を抑制することで、腸内環境のバランスを整える効果を期待されています。腸活を行う上で、この新しい乳酸菌を取り入れることが、より効果的な結果につながるかもしれません。

◆ KIRIN [免疫に関わる乳酸菌]乳酸菌L.ラクティスプラズマの効果 学術報告

◆ ウイルス感染防御を統括するプラズマサイトイド樹状細胞を活性化する乳酸菌の開発

善玉菌を増やす作用のあるプレバイオティクス「食物繊維」を摂る

「食物繊維」や「オリゴ糖」は消化されずに腸まで届くため善玉菌の栄養源となり、腸の運動を促進します。食物繊維を含むものにはキノコ類や豆類、野菜類、全粒穀物などがあり、オリゴ糖はハチミツ、玉ねぎ、ねぎ、大豆、アスパラガス、カリフラワー、アボカド、バナナなどに多く含まれます。

さらに、加工食品や砂糖の摂取を控えることも重要です。これらは腸内の悪玉菌を増やす原因となるため、できるだけ自然な食材を選ぶことが推奨されます。特に、オメガ-3脂肪酸を含む食品(青魚やナッツなど)も、炎症を抑える効果が期待できます。

適度な睡眠をとる

夜更かししたり、不規則な生活は悪玉菌を増加させる原因になってしまいます。良い腸内環境のためには、規則正しい生活で十分な睡眠をとることも大切な生活習慣です。睡眠不足やストレスは腸内環境に悪影響を及ぼすため、リラックスする時間を持ち、質の良い睡眠を確保することが大切です。

逆に腸内フローラが崩れると、睡眠の質自体にも影響し、睡眠不足でイライラしやすくなったり、自律神経バランスを崩したり、肌荒れや肥満などにも繋がることになってしまいます。

適度な運動を習慣にする

腸内環境を良くするためにはバランスの良い食生活が必要ですが、それと共に「適度な運動」もとても大事です。なぜなら運動は腸のぜん動運動を促す効果があるからです。ハードなトレーニングよりも、腹部を刺激するような軽いエクササイズや体操の方がお腹周りの血行を良くして、胃腸の働きも活性化する効果があります。また、腸のぜん動運動を促すようなストレッチやマッサージ、ウォーキングやヨガなどもお勧めです。

まとめ:腸活に役立つ実践的な知識

おすすめ食品とサプリメント

腸活を進めるためには、適切な食品やサプリメントの選択が重要です。まずは、発酵食品を積極的に取り入れましょう。ヨーグルトや納豆、キムチなどは、腸に良い影響を与える善玉菌が豊富です。毎日の食事に取り入れることで、腸内環境を整える手助けとなります。

また、食物繊維が豊富な食品もおすすめです。全粒穀物、野菜、果物を中心に食事を組み立てることで、腸内の善玉菌を育てることができます。特に、オートミールや玄米は食物繊維が豊富で、腸の健康に寄与します。

サプリメントに関しては、プロバイオティクスやプレバイオティクスを含む製品が腸活に効果的です。プロバイオティクスは、腸内の善玉菌を補給する役割を果たし、プレバイオティクスは善玉菌の餌となり、腸内フローラの改善をサポートします。

最後に、オメガ-3脂肪酸を含むサプリメントも腸の健康に寄与します。特に、青魚やナッツに多く含まれるオメガ-3脂肪酸は、炎症を抑える効果があります。これらの食品やサプリメントを組み合わせることで、腸活をより効果的に進めることができるでしょう。

ヘルシーな腸を育てる方法

腸を健康に保つための実践的な方法はいくつかあります。まずは、食生活の改善から始めましょう。バランスの取れた食事を心がけ、特に発酵食品や食物繊維を意識して摂取することが大切です。また、加工食品や砂糖の摂取を控え、自然な食材を選ぶことが腸に優しい食事になります。

次に、水分補給も重要です。こまめに水分を摂取することで、腸の働きをサポートし、便通を促進します。特に、朝起きた時にコップ一杯の水を飲むことが効果的です。運動も積極的に取り入れ、腸の動きを活発にしましょう。

ストレス管理も忘れてはいけません。ストレスが腸に悪影響を与えるため、リラックスできる時間を設けることが大切です。趣味の時間や軽い運動、瞑想などを取り入れ、心をリフレッシュすることで腸の健康も保たれます。

最後に、定期的な健康診断を受けることも腸の健康を維持するための方法の一つです。医師のアドバイスを受けることで、自分の腸内環境を把握し、必要な対策を講じることができます。実践的な方法を取り入れることで、ヘルシーな腸を育てることができるでしょう。

実践編:腸活のための簡単なエクササイズ&ツボ押し

運動に不慣れな方や、高齢の方でもマイペースでできるトレーニングやストレッチなので、まずは1日1種類から毎日継続することを目標にしてみましょう。

シンプルな腹筋

腹部の筋肉を動かし便を押し出す力を鍛えます。

【やり方】

- 床に仰向けに寝転んだ姿勢で「く」の字型に軽くひざを立てます。

- 両手を頭の後ろで組み、お腹を覗き込むようにして上体を起こします。下腹に効かせるイメージで行いましょう。

- 続けて 10回を目標に行いましょう

(10回で1セット)

1日に3回を目標に1セットずつ行います。

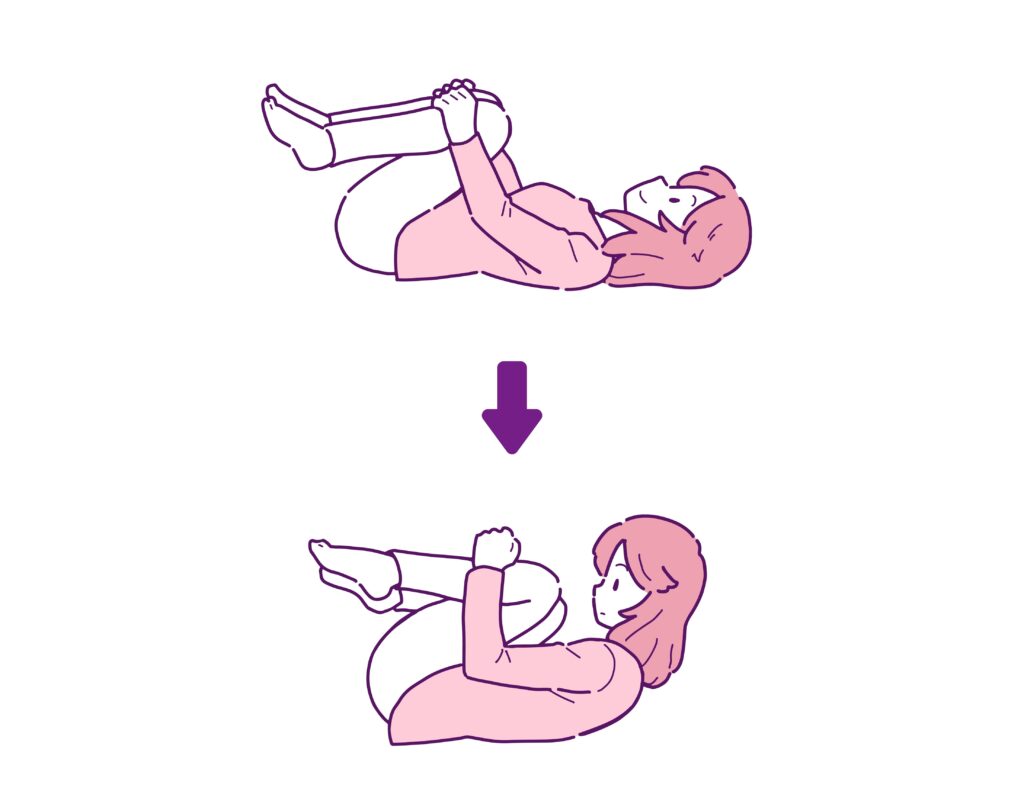

膝抱え

腹部を圧迫してガスを抜くので、腸の動きを促すことができます。

【やり方】

- 仰向けになって膝を曲げ、両膝を両手で抱えます。

- 膝を胸の方へ引き寄せながら顔も膝の方へ近づけます。

- 5秒停止して緩めます。

- 同じことを10回繰り返します。

ウエストひねり

わき腹のストレッチで腸を刺激します。

【やり方】

- 床に足を伸ばして座り、左脚を曲げて右脚の外側にかけます。

- 右手で左膝を抱え、左手はお尻の後ろに置きます。

- 息を吐きながら上半身を左にゆっくり捻ります(ウエストがねじねるのを意識して行います)。

- そのままの姿勢をキープしたまま、呼吸を5回行います。

- 息を吐きながら元に戻します。

(反対側も同様に行いましょう)

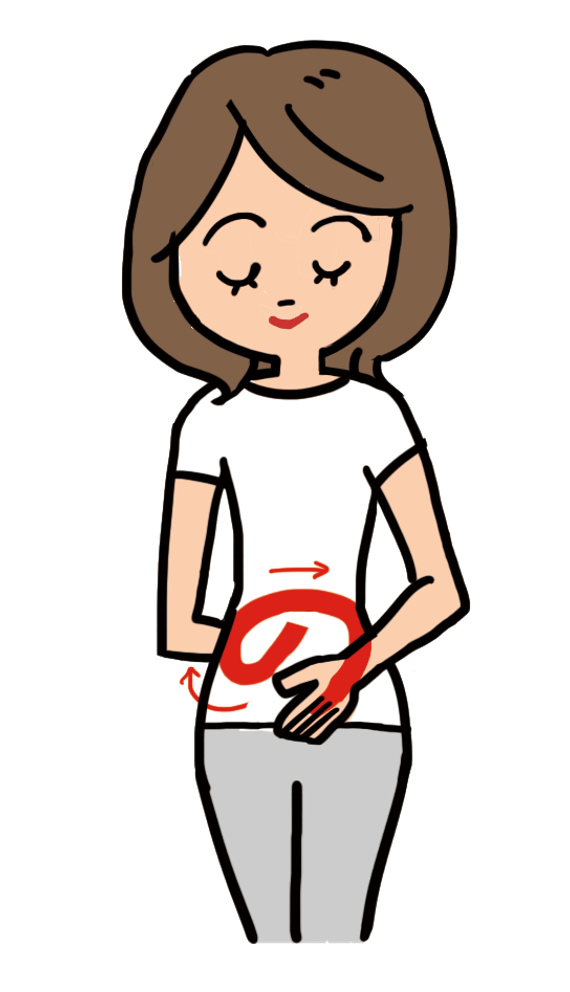

「の」の字マッサージ

腸と同じ時計回りにマッサージすることでお通じを促します。

【やり方】

- ヨガマットやベッドの上で仰向けになり、膝を立てます(立ち姿勢や、椅子に座っても良いです)

- 両手の掌と指先で、おへそを中心に時計回りで大きく『の』の字を書くようにマッサージします。

大腸の流れを助けて肛門へ移動させるイメージでゆっくりと数回行います。

手のツボ押し① 合谷(ごうごく)

合谷は「万能のツボ」と言われ不調を整えるツボです。便秘以外にも首コリ、肩こり、頭痛、眼精疲労、生理痛などに効果が期待できます。

【ツボの探し方】

ツボの位置は、右手の甲の、親指と人差し指の間の窪み部分です。

左手の親指でツボを押します。手のひら側に人差し指をあて、挟み込むようにして行います。

手のツボ押し② 神門(しんもん)

精神的な緊張をほぐすツボなので、便秘以外にもイライラや不眠、動悸、緊張、ため息、物忘れなどに効果が期待できます。

【ツボの探し方】

ツボの位置は右手首の小指より内側で、骨と筋のくぼみになっている部分です。

手首の曲がりジワを親指側から撫でたときに、骨の出っ張りで指が止まる場所を探しましょう。

腸と脳の健康を守るためのライフスタイルの提案

腸と脳の健康を守るためには、総合的なライフスタイルの見直しが必要です。まずは、食事の質を向上させることが重要です。栄養バランスを考えた食事を心がけ、発酵食品や食物繊維を含む食品を積極的に摂取しましょう。

次に、運動習慣を取り入れることも大切です。定期的な運動は、腸の健康を促進し、ストレスを軽減します。ウォーキングやヨガなど、無理のない範囲で体を動かすことが推奨されます。

また、十分な睡眠を確保することも重要です。睡眠不足は腸内環境に悪影響を及ぼすため、質の良い睡眠を取ることが求められます。リラックスした状態で寝るための環境を整えることが、腸や脳の健康に寄与します。

最後に、定期的な健康チェックを行い、自分の身体の状態を把握することも大切です。医師や専門家からのアドバイスを受けることで、腸と脳の健康を守るための具体的な対策を立てることができます。ライフスタイルの見直しを通じて、心身ともに健やかな毎日を目指しましょう。

腸と脳の関係は深く、腸活が心身の健康に与える影響は計り知れません。腸内環境を整えることで、心の安定や体調管理が可能になります。食事や生活習慣、運動、サプリメントなど、様々な要素を取り入れた腸活を実践することで、より健康的な生活を送ることができるでしょう。腸と脳の健康を大切にし、心身ともに充実した毎日を目指していきましょう。